2014 Seat Mii electric ABS

[x] Cancel search: ABSPage 157 of 229

Prüfen und Nachfüllen

ist in den Motor ein spezielles Qualitätsmehr-

bereichsöl eingefüllt, das in der Regel das

ganze Jahr über verwendet werden kann.

Nach Möglichkeit nur von SEAT freigegebe-

nes Motoröl verwenden ››› . Es darf nur frei-

gegebenes Motorenöl gemäß der entsprech-

enden VW-Norm nachgefüllt werden ( ››› Tab.

auf Seite 155 ). Bei den aufgeführten Motor-

öl en h

andelt es sich um Mehrbereichsleicht-

lauföle

.

Motoröle werden ständig weiterentwickelt.

Ein SEAT-Betrieb wird immer aktuell über Ve-

ränderungen informiert. SEAT empfiehlt da-

her, einen Motorölwechsel von einem SEAT-

Betrieb durchführen zu lassen.

MotorenMotorölspezifikationen mit zeit- oder laufleistungsab- hängigem Service.

44 kW - 55 kW Ben-

zinmotorenVW 504 00, VW 502 00

ErdgasmotorVW 502 00 VORSICHT

● Nur die von SEAT ausdrücklich für den Mo-

tor freigegebene Motorölspezifikation ver-

wenden. Die Verwendung eines anderen Mo-

toröls kann ein Motorschaden verursachen!

● Kein Zusatzschmiermittel dem Motoröl bei-

mischen. Schäden, die durch solche Zusatz-

mittel entstehen, sind von der Gewährleis-

tung ausgeschlossen. Motorölstand prüfen und Motoröl

nachfüllen

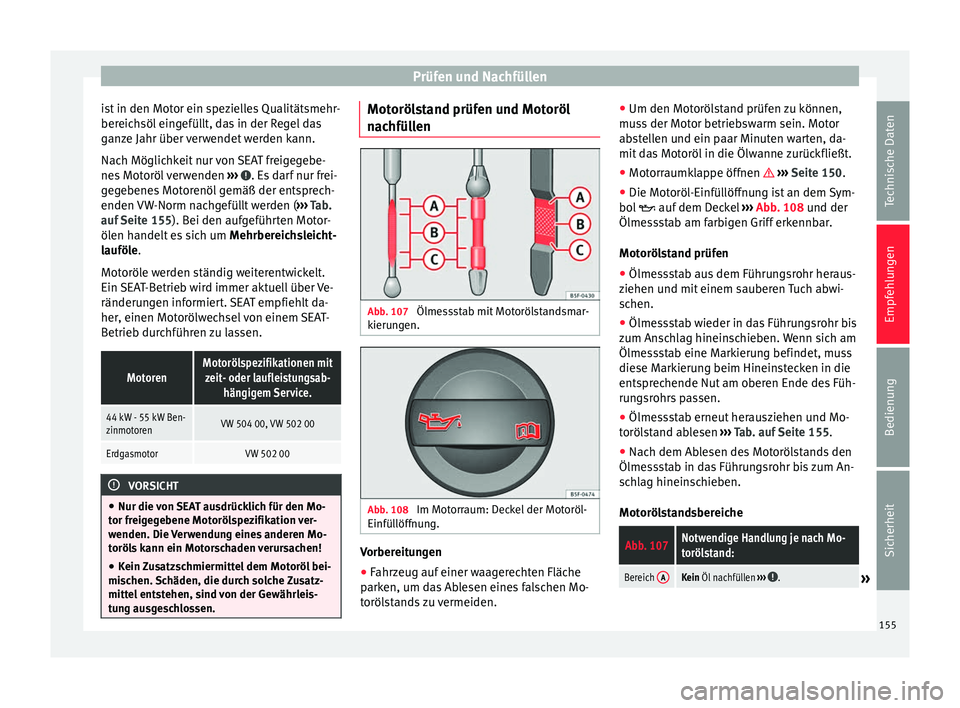

Abb. 107

Ölmessstab mit Motorölstandsmar-

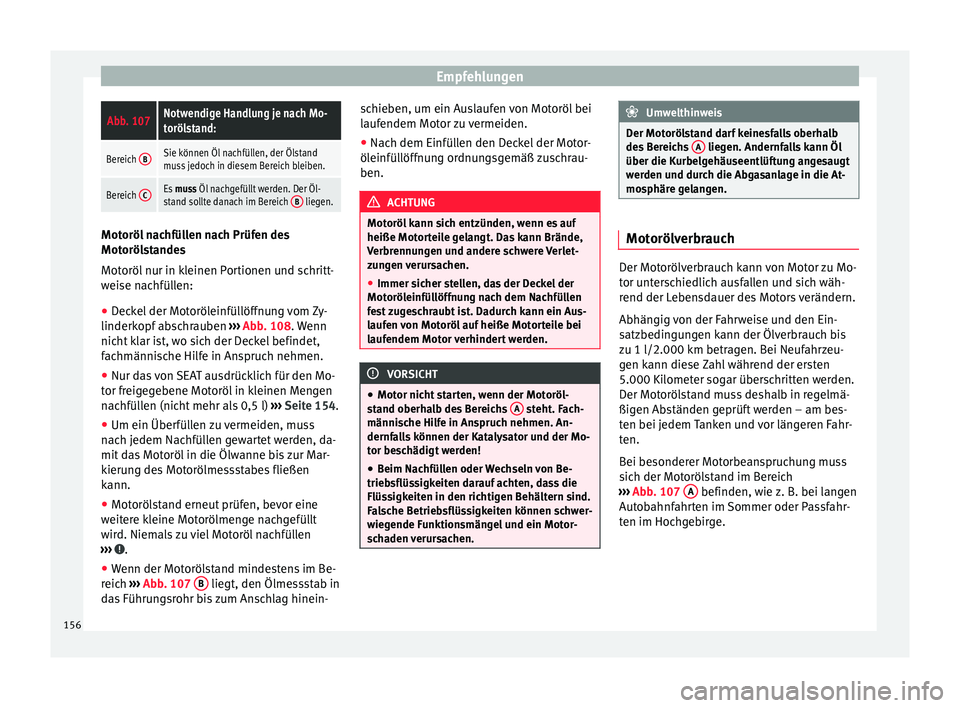

kierungen. Abb. 108

Im Motorraum: Deckel der Motoröl-

Einfüllöffnung. Vorbereitungen

●

Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche

parken, um das Ablesen eines falschen Mo-

torölstands zu vermeiden. ●

Um den Motorölstand prüfen zu können,

muss der Motor betriebswarm sein. Motor

abstellen und ein paar Minuten warten, da-

mit das Motoröl in die Ölwanne zurückfließt.

● Motorraumklappe öffnen

›

›› Seit

e 150.

● Die Motoröl-Einfüllöffnung ist an dem Sym-

bol

auf dem Deckel ››› Abb. 108 und der

Ölmes

sstab am farbigen Griff erkennbar.

Motorölstand prüfen

● Ölmessstab aus dem Führungsrohr heraus-

ziehen und mit einem sauberen Tuch abwi-

schen.

● Ölmessstab wieder in das Führungsrohr bis

zum Anschlag hineinschieben. Wenn sich am

Ölmessstab eine Markierung befindet, muss

diese Markierung beim Hineinstecken in die

entsprechende Nut am oberen Ende des Füh-

rungsrohrs passen.

● Ölmessstab erneut herausziehen und Mo-

torölstand ablesen ››› Tab. auf Seite 155.

● Nach dem Ablesen des Motorölstands den

Ölmessstab in das Führungsrohr bis zum An-

schlag hineinschieben.

Motorölstandsbereiche

Abb. 107Notwendige Handlung je nach Mo-

torölstand:

Bereich AKein Öl nachfüllen

››› .» 155

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Sicherheit

Page 158 of 229

EmpfehlungenAbb. 107Notwendige Handlung je nach Mo-

torölstand:

Bereich

BSie können Öl nachfüllen, der Ölstand

muss jedoch in diesem Bereich bleiben.

Bereich CEs

muss Öl nachgefüllt werden. Der Öl-

stand sollte danach im Bereich B liegen.Motoröl nachfüllen nach Prüfen des

Motorölstandes

Motoröl nur in kleinen Portionen und schritt-

weise nachfüllen:

● Deckel der Motoröleinfüllöffnung vom Zy-

linderkopf abschrauben ›››

Abb. 108 . Wenn

nic ht

klar ist, wo sich der Deckel befindet,

fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

● Nur das von SEAT ausdrücklich für den Mo-

tor freigegebene Motoröl in kleinen Mengen

nachfüllen (nicht mehr als 0,5 l) ›››

Seite 154.

● Um ein Überfül

len zu vermeiden, muss

nach jedem Nachfüllen gewartet werden, da-

mit das Motoröl in die Ölwanne bis zur Mar-

kierung des Motorölmessstabes fließen

kann.

● Motorölstand erneut prüfen, bevor eine

weitere kleine Motorölmenge nachgefüllt

wird. Niemals zu viel Motoröl nachfüllen

››› .

● Wenn der Motorölstand mindestens im Be-

reich ›››

Abb. 107 B liegt, den Ölmessstab in

das Führungsrohr bis zum Anschlag hinein- schieben, um ein Auslaufen von Motoröl bei

laufendem Motor zu vermeiden.

●

Nach dem Einfüllen den Deckel der Motor-

öleinfüllöffnung ordnungsgemäß zuschrau-

ben. ACHTUNG

Motoröl kann sich entzünden, wenn es auf

heiße Motorteile gelangt. Das kann Brände,

Verbrennungen und andere schwere Verlet-

zungen verursachen.

● Immer sicher stellen, das der Deckel der

Motoröleinfüllöffnung nach dem Nachfüllen

fest zugeschraubt ist. Dadurch kann ein Aus-

laufen von Motoröl auf heiße Motorteile bei

laufendem Motor verhindert werden. VORSICHT

● Motor nicht starten, wenn der Motoröl-

stand oberhalb des Bereichs A steht. Fach-

männische Hilfe in Anspruch nehmen. An-

dernfalls können der Katalysator und der Mo-

tor beschädigt werden!

● Beim Nachfüllen oder Wechseln von Be-

triebsflüssigkeiten darauf achten, dass die

Flüssigkeiten in den richtigen Behältern sind.

Falsche Betriebsflüssigkeiten können schwer-

wiegende Funktionsmängel und ein Motor-

schaden verursachen. Umwelthinweis

Der Motorölstand darf keinesfalls oberhalb

des Bereichs A liegen. Andernfalls kann Öl

über die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt

werden und durch die Abgasanlage in die At-

mosphäre gelangen. Motorölverbrauch

Der Motorölverbrauch kann von Motor zu Mo-

tor unterschiedlich ausfallen und sich wäh-

rend der Lebensdauer des Motors verändern.

Abhängig von der Fahrweise und den Ein-

satzbedingungen kann der Ölverbrauch bis

zu 1 l/2.000 km betragen. Bei Neufahrzeu-

gen kann diese Zahl während der ersten

5.000 Kilometer sogar überschritten werden.

Der Motorölstand muss deshalb in regelmä-

ßigen Abständen geprüft werden – am bes-

ten bei jedem Tanken und vor längeren Fahr-

ten.

Bei besonderer Motorbeanspruchung muss

sich der Motorölstand im Bereich

››› Abb. 107 A befinden, wie z. B. bei langen

Autobahnfahrten im Sommer oder Passfahr-

ten im Hochgebirge.

156

Page 160 of 229

EmpfehlungenLeuch-

tet aufMögliche Ur-

sacheAbhilfe

Motorkühlmit-

teltemperatur

zu hoch. Fahrzeug anhalten

, sobald es möglich und

sicher ist. Motor abstel-

len, Motor abkühlen las-

sen.

Motorkühlmit-

telstand zu

niedrig.

Nicht weiterfahren!

Bei abgekühltem Motor

den Motorkühlmittel-

stand prüfen und bei zu

niedrigem Stand Motor-

kühlmittel nachfüllen

››› Seite 159.

Motorkühlmit-

telsystem ge-

stört. Nicht weiterfahren!

Fachmännische Hilfe in

Anspruch nehmen!

BlinktMögliche Ur-

sacheAbhilfe

Motorkühlmit-

telsystem ge-

stört.Fachmännische Hilfe in

Anspruch nehmen.

ACHTUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise ››› in

Warn- und Kontrollleuchten auf Seite 40. Hinweis

Am Bildschirm des tragbaren Navigationsge-

räts (von SEAT geliefert) ››› Seite 129 kann ei- ne Kühlmitteltemperaturanzeige angezeigt

werden.

Motorkühlmittelspezifikation

Die Kühlanlage des Motors verwendet werk-

seitig speziell behandeltes Wasser mit min-

destens 40% Anteil des Kühlmittelzusatzes

G

13 (TLVW 774 J). Der Motorkühlmittelzusatz

i s

t an der lila Färbung zu erkennen. Diese Mi-

schung aus Wasser und Kühlmittelzusatz bie-

tet nicht nur einen Frostschutz bis -25 °C

(-13 °F), sondern schützt auch die Leichtme-

tallteile im Motorkühlsystem vor Korrosion.

Außerdem verhindert sie Kalkansatz und er-

höht den Siedepunkt des Kühlmittels deut-

lich.

Zum Schutz des Motorkühlsystems muss der

Anteil des Kühlmittelzusatzes immer mindes-

t en

s 40% betragen, auch bei warmem Klima

und wenn kein Frostschutz erforderlich ist.

Wenn aus klimatischen Gründen ein stärkerer

Frostschutz erforderlich ist, kann der Anteil

des Motorkühlmittelzusatzes erhöht werden.

Der Anteil des Motorkühlmittelzusatzes darf

jedoch nicht über 60% liegen, da sich sonst

der Frostschutz wieder verringert und sich die

Kühlwirkung verschlechtert.

Beim Nachfüllen von Kühlmittel muss eine

Mischung aus destilliertem Wasser und ei-

nem Anteil von mindestens 40% des Kühlmit- telzusatzes G 13 oder G 12 plus-plus (TL-VW

774 G) (beide lilafarben) verwendet werden,

um einen optimalen Korrosionsschutz zu er-

zielen

››› . Eine Mischung aus G 13 und den

Motorkühlmitteln G 12 plus (TL-VW 774 F), G

12 (rot) oder G 11 (grünblau) verringert die

Korrosionsschutzwirkung erheblich und ist

daher zu vermeiden ››› .

ACHTUNG

Wenn das Kühlsystem zu wenig Frostschutz-

mittel enthält, kann der Motor ausfallen, wo-

durch die Gefahr schwerer Verletzungen be-

steht.

● Der prozentuale Anteil des Kühlmittelzusat-

zes muss eingehalten werden. Dabei ist die

voraussichtlich niedrigste Umgebungstempe-

ratur im vorgesehenen Nutzungsgebiet des

Fahrzeugs zu berücksichtigen.

● Bei extrem niedriger Umgebungstempera-

tur kann das Kühlmittel gefrieren, sodass

kein Weiterfahren mehr möglich ist. Da in die-

ser Situation auch die Heizung nicht funktio-

niert, besteht die Gefahr des Erfrierens, wenn

die Insassen keine ausreichend schützende

Winterkleidung tragen. VORSICHT

Die Original-Kühlmittelzusätze dürfen nie-

mals mit Kühlmitteln gemischt werden, die

nicht von SEAT freigegeben sind. Anderenfalls

drohen erhebliche Schäden am Motor und am

Motorkühlsystem. 158

Page 161 of 229

Prüfen und Nachfüllen

●

Wenn die Flüssigkeit im Kühlmittelausg-

leichbehälter nicht lila, sondern z. B. braun

ist, wurde der Kühlmittelzusatz G 13 wahr-

scheinlich mit einem ungeeigneten Fremd-

kühlmittel vermischt. In diesem Fall muss das

Motorkühlmittel umgehend gewechselt wer-

den. Anderenfalls können schwere Funktions-

störungen und Motorschäden entstehen! Umwelthinweis

Kühlmittel und Kühlmittelzusätze können die

Umwelt verschmutzen. Ausgelaufenes Kühl-

mittel ist aufzuwischen und umweltgerecht zu

entsorgen. Motorkühlmittelstand prüfen und

Motorkühlmittel nachfüllen

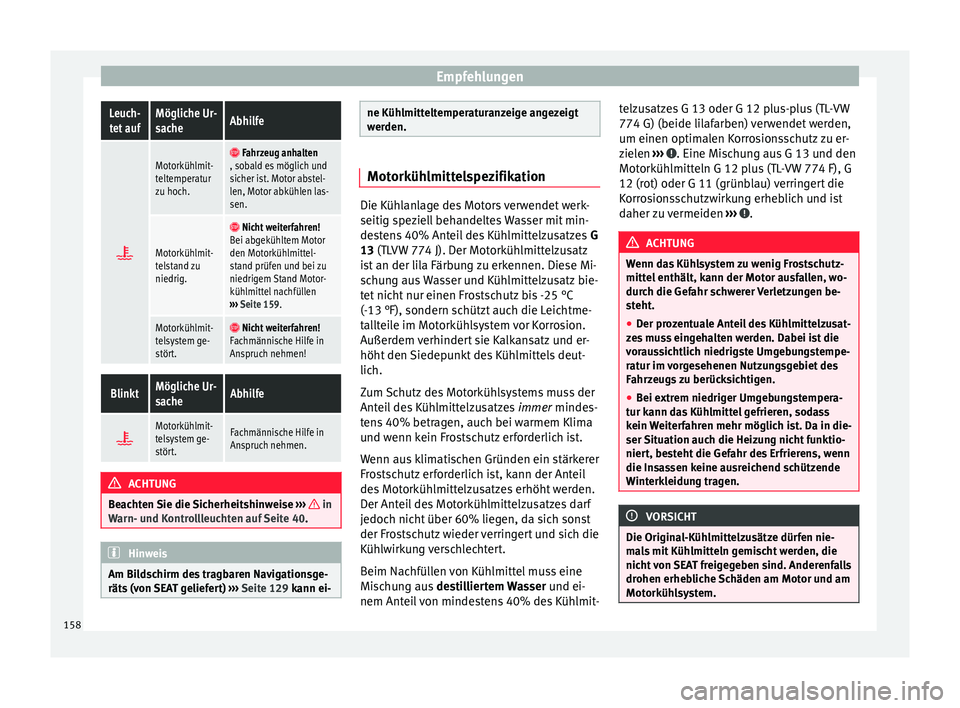

Abb. 109

Im Motorraum: Markierung an dem

Motorkühlmittelausgleichsbehälter. Abb. 110

Im Motorraum: Deckel des Motor-

kühlmittelausgleichsbehälters. Wenn der Motorkühlmittelstand zu gering ist,

leuchtet die Warnleuchte des Motorkühlmit-

tels auf.

Vorbereitungen

● Fahrzeug auf einer waagerechten und fes-

ten Fläche parken.

● Motor abkühlen lassen ››› .

● Motorraumklappe öffnen ››› Seite 150 .

● Der Au

sgleichsbehälter des Motorkühlmit-

tels ist am Symbol auf dem Deckel erkenn-

bar ››› Abb. 110

.

Motorkühlmittelstand prüfen

● Motorkühlmittelstand bei kaltem Motor an

der seitlichen Markierung des Ausgleichsbe-

hälters prüfen ››› Abb. 109.

● Wenn der Flüs

sigkeitsstand im Behälter un-

terhalb der Minimal-Markierung „MIN“ liegt, Motorkühlmittel nachfüllen. Bei warmem Mo-

tor kann der Motorkühlmittelstand etwas

über der Oberkante des markierten Bereichs

stehen.

Motorkühlmittel nachfüllen

●

Immer das Gesicht, die Hände und Arme

vor heißem Motorkühlmittel oder Dampf

schützen, indem ein geeigneter Lappen auf

den Deckel des Ausgleichbehälters gelegt

wird.

● Den Deckel vorsichtig abschrauben ››› .

● Nur neues

Motorkühlmittel gemäß der SEAT

S

pezifikation ( ››› Seite 158) nachfüllen ››› .

● Der Motorkühlmittelstand muss sich inner-

halb der Markierungen des Ausgleichsbehäl-

ters befinden ››› Abb. 109 .

Nicht über die

O

berkante des markierten Bereichs auffüllen

››› !

● Den Deckel fest zuschrauben.

● Falls in einem Notfall kein Motorkühlmittel

gemäß der geforderten Spezifikation ( ››› Sei-

te 158 ) zur Verfügung steht, keinen anderen

Mot orküh

lmittelzusatz verwenden. Statt des-

sen zunächst nur destilliertes Wasser ››› auffüllen. Anschließend das richtige Mi-

schungsverhältnis mit dem vorgeschriebenen

Motorkühlmittelzusatz schnellstmöglich wie-

derherstellen lassen

›››

Seite 158 .

»

159

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Sicherheit

Page 167 of 229

Prüfen und Nachfüllen

VW 7 50 73. Diese Norm muss von Au-

gust 2008 oder neuer sein.

Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion sind mit

einer speziellen Fahrzeugbatterie ausgestat-

tet. Daher muss diese Batterie durch eine an-

dere mit gleicher Spezifikation ersetzt wer-

den.

Fahrzeugbatterie abklemmen

Falls die Fahrzeugbatterie von der elektri-

schen Anlage im Fahrzeug abgeklemmt wer-

den muss, Folgendes beachten:

● Alle elektrischen Verbraucher und die Zün-

dung ausschalten.

● Vor dem Abklemmen Fahrzeug entriegeln,

da sonst die Alarmanlage ausgelöst wird.

● Zuerst das Minuskabel und dann das Plus-

kabel abklemmen ››› .

Fahrzeugbatterie anklemmen

● Vor dem Wiederanklemmen der Fahrzeug-

batterie alle elektrischen Verbraucher und die

Zündung ausschalten.

● Zuerst das Pluskabel, dann das Minuskabel

anklemmen ››› .

Nach dem Anklemmen einer Fahrzeugbatte-

rie und dem Einschalten der Zündung können

verschiedene Kontrollleuchten aufleuchten.

Sie verlöschen, wenn eine kurze Wegstrecke

mit 15-20 km/h (10-12 mph) gefahren wird.

Wenn die Kontrollleuchten weiterhin leuch- ten, Fachbetrieb aufsuchen und Fahrzeug

prüfen lassen.

Wenn die Fahrzeugbatterie längere Zeit abge-

klemmt war, kann möglicherweise der nächs-

te fällige Service nicht korrekt angezeigt oder

berechnet werden

››› Seite 36. Die maximal

zulässigen Wartungsintervalle beachten

››› Buch Wartungsprogramm .

Aut om

atische Verbraucherabschaltung

Durch ein intelligentes Bordnetzmanagement

werden bei starker Belastung der Fahrzeug-

batterie automatisch verschiedene Maßnah-

men ergriffen, um ein Entladen der Fahrzeug-

batterie zu verhindern:

● Die Leerlaufdrehzahl wird angehoben, da-

mit der Generator mehr Strom liefert.

● Gegebenenfalls werden größere Stromver-

braucher in der Leistung begrenzt oder not-

falls ganz abgeschaltet.

● Beim Anlassen des Motors kann die Span-

nungsversorgung der 12-Volt-Steckdose und

des Zigarettenanzünders kurzzeitig unterbro-

chen werden.

Das Bordnetzmanagement kann nicht immer

verhindern, dass die Fahrzeugbatterie entla-

den wird. Beispielsweise wenn die Zündung

längere Zeit bei abgestelltem Motor oder das

Stand- oder Parklicht bei längerem Parken

eingeschaltet ist. Wodurch sich die Fahrzeugbatterie entlädt:

●

Lange Standzeiten, ohne den Motor laufen

zu lassen, besonders bei eingeschalteter

Zündung.

● Benutzung von elektrischen Verbrauchern

bei stehendem Motor. ACHTUNG

Eine unsachgemäße Befestigung und das Ver-

wenden falscher Fahrzeugbatterien können

Kurzschlüsse, Feuer und schwere Verletzun-

gen verursachen.

● Immer nur wartungsfreie und auslaufge-

schützte Fahrzeugbatterien verwenden, die

die gleichen Eigenschaften, Spezifikationen

und Abmessungen aufweisen wie die werk-

seitig eingebaute Fahrzeugbatterie. ACHTUNG

Beim Aufladen der Fahrzeugbatterie entsteht

ein hochexplosives Knallgasgemisch.

● Fahrzeugbatterie nur in gut belüfteten Räu-

men aufladen.

● Niemals eine gefrorene oder aufgetaute

Fahrzeugbatterie aufladen. Eine entladene

Fahrzeugbatterie kann bereits bei Temperatu-

ren um 0 ℃ (+32 °F) gefrier

en.

● Fahrzeugbatterie unbedingt ersetzen, wenn

die Fahrzeugbatterie einmal gefroren war.

● Falsch angeklemmte Anschlusskabel kön-

nen einen Kurzschluss verursachen. Zuerst » 165

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Sicherheit

Page 173 of 229

Räder und Reifen

● Nach dem Anpassen der Reifenfülldrücke

darauf achten, dass die Ventilkappen aufge-

schraubt sind.

Das Reserverad bzw.

Notrad bekommt den

höchsten Reifenfülldruck, der für das Fahr-

zeug vorgesehen ist. ACHTUNG

Ein zu hoher oder zu geringer Reifenfülldruck

kann dazu führen, dass der Reifen während

der Fahrt plötzlich Luft verliert oder platzt.

Dies kann Unfälle und schwere Verletzungen

verursachen.

● Ein zu geringer Reifenfülldruck kann die

Reifen so stark erwärmen, dass es zur Lauf-

streifenablösung und sogar zum Platzen des

Reifens kommen kann.

● Überhöhte Geschwindigkeiten bzw. Überla-

dung des Fahrzeugs kann zu Überhitzung,

plötzlichen Reifenschäden inklusive Reifen-

platzern und Ablösen der Lauffläche und da-

mit zum Verlust der Fahrzeugkontrolle füh-

ren.

● Zu geringer oder zu hoher Reifenfülldruck

verkürzt die Lebensdauer der Reifen und ver-

schlechtert das Fahrverhalten des Fahrzeugs.

● Regelmäßig Reifenfülldruck prüfen, min-

destens jedoch einmal im Monat und zusätz-

lich vor jeder längeren Fahrt.

● Alle Reifen müssen entsprechend der Zula-

dung den richtigen Reifenfülldruck haben.

● Niemals den erhöhten Luftdruck bei war-

men Reifen reduzieren. VORSICHT

● Beim Aufsetzen des Reifenfülldruckprüfers

darauf achten, dass dieser nicht mit dem Ven-

tilschaft verkantet. Es kann sonst zu Beschä-

digungen am Reifenventil kommen.

● Fehlende oder nicht richtig aufgeschraubte

Ventilkappen können zu Beschädigungen am

Reifenventil führen. Deshalb immer mit voll-

ständig aufgeschraubten Ventilkappen fah-

ren, die den werkseitig montierten Ventilkap-

pen entsprechen. Umwelthinweis

Zu geringer Reifenfülldruck erhöht den Kraft-

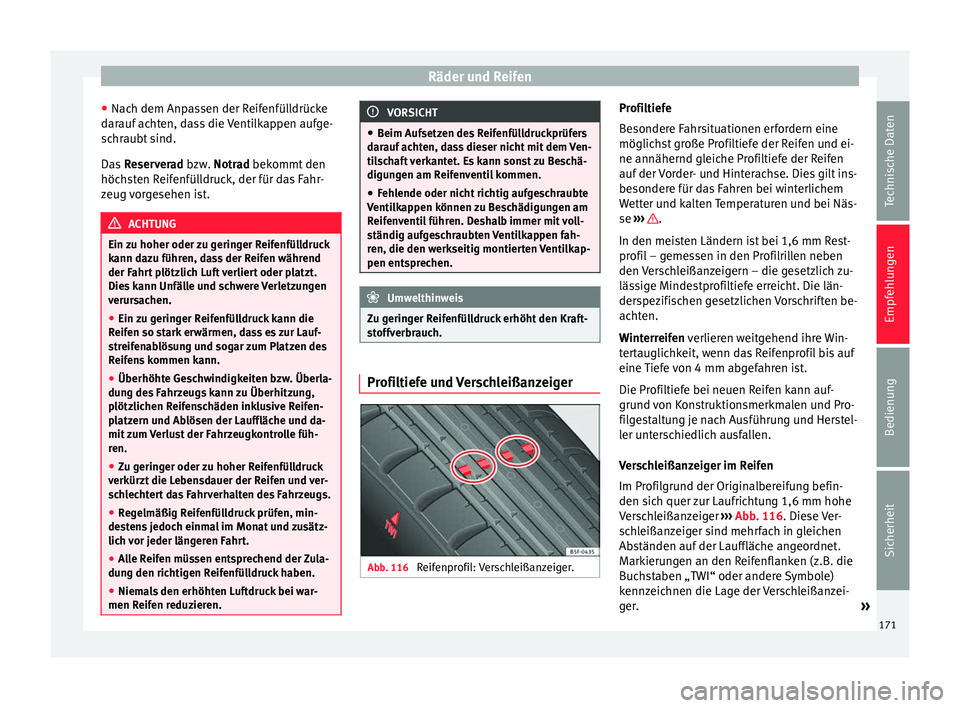

stoffverbrauch. Profiltiefe und Verschleißanzeiger

Abb. 116

Reifenprofil: Verschleißanzeiger. Profiltiefe

Besondere Fahrsituationen erfordern eine

möglichst große Profiltiefe der Reifen und ei-

ne annähernd gleiche Profiltiefe der Reifen

auf der Vorder- und Hinterachse. Dies gilt ins-

besondere für das Fahren bei winterlichem

Wetter und kalten Temperaturen und bei Näs-

se

››› .

In den meisten Ländern ist bei 1,6 mm Rest-

profil – gemessen in den Profilrillen neben

den Verschleißanzeigern – die gesetzlich zu-

lässige Mindestprofiltiefe erreicht. Die län-

derspezifischen gesetzlichen Vorschriften be-

achten.

Winterreifen verlieren weitgehend ihre Win-

t er

tauglichkeit, wenn das Reifenprofil bis auf

eine Tiefe von 4 mm abgefahren ist.

Die Profiltiefe bei neuen Reifen kann auf-

grund von Konstruktionsmerkmalen und Pro-

filgestaltung je nach Ausführung und Herstel-

ler unterschiedlich ausfallen.

Verschleißanzeiger im Reifen

Im Profilgrund der Originalbereifung befin-

den sich quer zur Laufrichtung 1,6 mm hohe

Verschleißanzeiger ››› Abb. 116

. Diese Ver-

schleißanzeiger sind mehrfach in gleichen

Abständen auf der Lauffläche angeordnet.

Markierungen an den Reifenflanken (z.B. die

Buchstaben „TWI“ oder andere Symbole)

kennzeichnen die Lage der Verschleißanzei-

ger. »

171

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Sicherheit

Page 181 of 229

Pannenhilfe

Pannenhilfe

Im Notfall Erste-Hilfe-Set, Warndreieck und

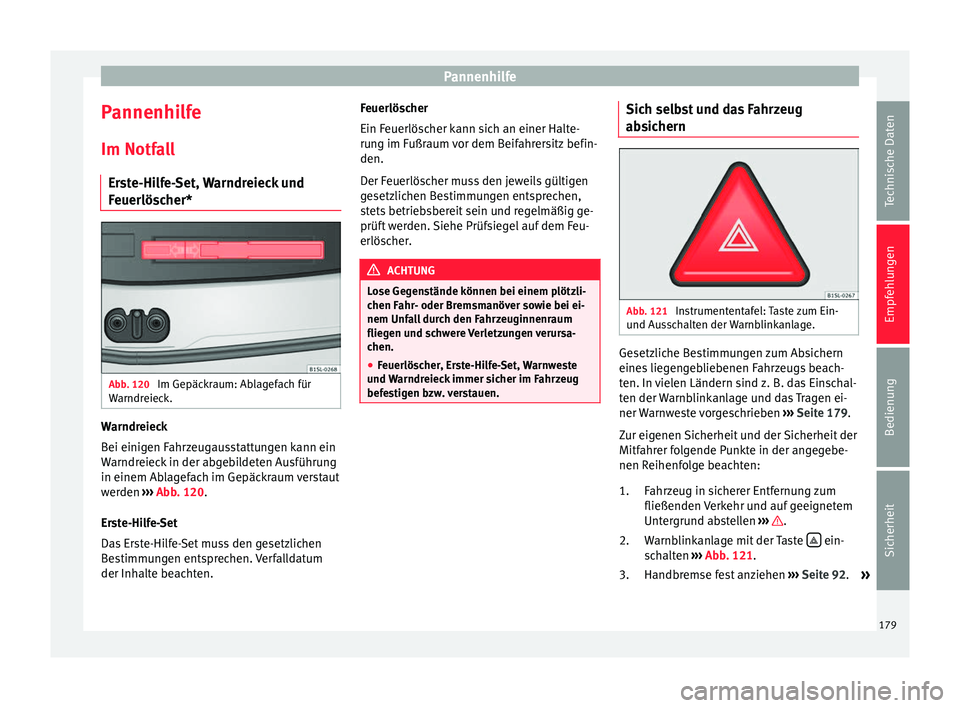

Feuerlöscher* Abb. 120

Im Gepäckraum: Ablagefach für

Warndreieck. Warndreieck

Bei einigen Fahrzeugausstattungen kann ein

Warndreieck in der abgebildeten Ausführung

in einem Ablagefach im Gepäckraum verstaut

werden

››› Abb. 120 .

Er s

te-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set muss den gesetzlichen

Bestimmungen entsprechen. Verfalldatum

der Inhalte beachten. Feuerlöscher

Ein Feuerlöscher kann sich an einer Halte-

rung im Fußraum vor dem Beifahrersitz befin-

den.

Der Feuerlöscher muss den jeweils gültigen

gesetzlichen Bestimmungen entsprechen,

stets betriebsbereit sein und regelmäßig ge-

prüft werden. Siehe Prüfsiegel auf dem Feu-

erlöscher.

ACHTUNG

Lose Gegenstände können bei einem plötzli-

chen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei ei-

nem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum

fliegen und schwere Verletzungen verursa-

chen.

● Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Set, Warnweste

und Warndreieck immer sicher im Fahrzeug

befestigen bzw. verstauen. Sich selbst und das Fahrzeug

absichern

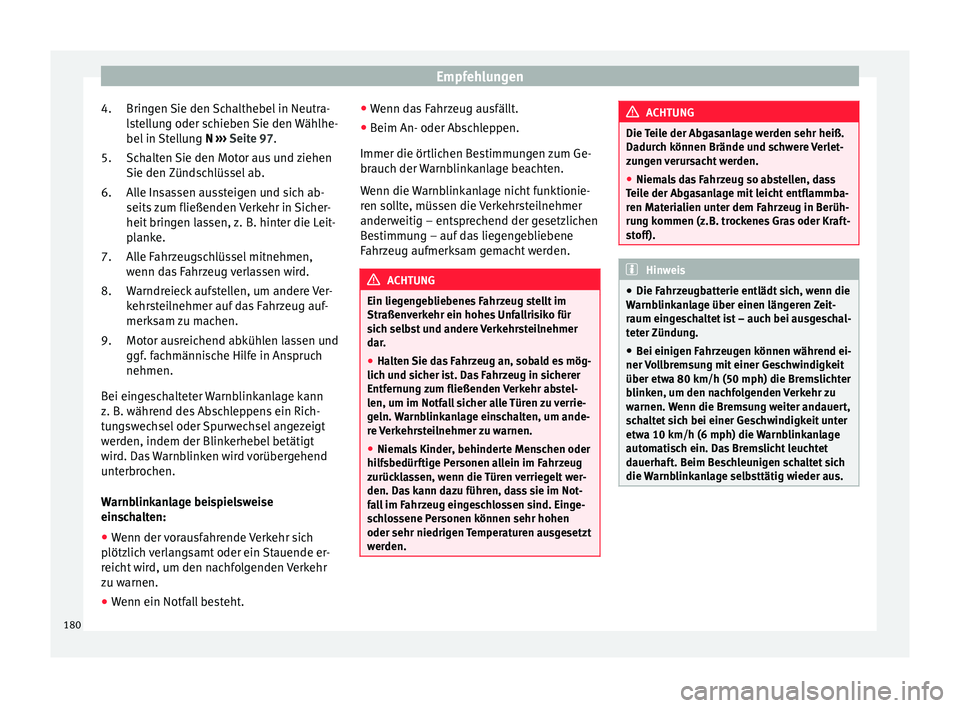

Abb. 121

Instrumententafel: Taste zum Ein-

und Ausschalten der Warnblinkanlage. Gesetzliche Bestimmungen zum Absichern

eines liegengebliebenen Fahrzeugs beach-

ten. In vielen Ländern sind z. B. das Einschal-

ten der Warnblinkanlage und das Tragen ei-

ner Warnweste vorgeschrieben

››› Seite 179.

Zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit der

Mitfahrer folgende Punkte in der angegebe-

nen Reihenfolge beachten:

Fahrzeug in sicherer Entfernung zum

fließenden Verkehr und auf geeignetem

Untergrund abstellen ››› .

Warnblinkanlage mit der Taste ein-

schalten ››› Abb. 121.

Handbremse fest anziehen ››› Seite 92 .

»

1.

2.

3.

179

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Sicherheit

Page 182 of 229

Empfehlungen

Bringen Sie den Schalthebel in Neutra-

lstellung oder schieben Sie den Wählhe-

bel in Stellung N

›

›› Seite 97.

Schalten Sie den Motor aus und ziehen

Sie den Zündschlüssel ab.

Alle Insassen aussteigen und sich ab-

seits zum fließenden Verkehr in Sicher-

heit bringen lassen, z. B. hinter die Leit-

planke.

Alle Fahrzeugschlüssel mitnehmen,

wenn das Fahrzeug verlassen wird.

Warndreieck aufstellen, um andere Ver-

kehrsteilnehmer auf das Fahrzeug auf-

merksam zu machen.

Motor ausreichend abkühlen lassen und

ggf. fachmännische Hilfe in Anspruch

nehmen.

Bei eingeschalteter Warnblinkanlage kann

z. B. während des Abschleppens ein Rich-

tungswechsel oder Spurwechsel angezeigt

werden, indem der Blinkerhebel betätigt

wird. Das Warnblinken wird vorübergehend

unterbrochen.

Warnblinkanlage beispielsweise

einschalten:

● Wenn der vorausfahrende Verkehr sich

plötzlich verlangsamt oder ein Stauende er-

reicht wird, um den nachfolgenden Verkehr

zu warnen.

● Wenn ein Notfall besteht.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

●

Wenn das Fahrzeug ausfällt.

● Beim An- oder Abschleppen.

Immer die örtlichen Bestimmungen zum Ge-

brauch der Warnblinkanlage beachten.

Wenn die Warnblinkanlage nicht funktionie-

ren sollte, müssen die Verkehrsteilnehmer

anderweitig – entsprechend der gesetzlichen

Bestimmung – auf das liegengebliebene

Fahrzeug aufmerksam gemacht werden. ACHTUNG

Ein liegengebliebenes Fahrzeug stellt im

Straßenverkehr ein hohes Unfallrisiko für

sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer

dar.

● Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es mög-

lich und sicher ist. Das Fahrzeug in sicherer

Entfernung zum fließenden Verkehr abstel-

len, um im Notfall sicher alle Türen zu verrie-

geln. Warnblinkanlage einschalten, um ande-

re Verkehrsteilnehmer zu warnen.

● Niemals Kinder, behinderte Menschen oder

hilfsbedürftige Personen allein im Fahrzeug

zurücklassen, wenn die Türen verriegelt wer-

den. Das kann dazu führen, dass sie im Not-

fall im Fahrzeug eingeschlossen sind. Einge-

schlossene Personen können sehr hohen

oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt

werden. ACHTUNG

Die Teile der Abgasanlage werden sehr heiß.

Dadurch können Brände und schwere Verlet-

zungen verursacht werden.

● Niemals das Fahrzeug so abstellen, dass

Teile der Abgasanlage mit leicht entflammba-

ren Materialien unter dem Fahrzeug in Berüh-

rung kommen (z.B. trockenes Gras oder Kraft-

stoff). Hinweis

● Die Fahrzeugbatterie entlädt sich, wenn die

Warnblinkanlage über einen längeren Zeit-

raum eingeschaltet ist – auch bei ausgeschal-

teter Zündung.

● Bei einigen Fahrzeugen können während ei-

ner Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit

über etwa 80 km/h (50 mph) die Bremslichter

blinken, um den nachfolgenden Verkehr zu

warnen. Wenn die Bremsung weiter andauert,

schaltet sich bei einer Geschwindigkeit unter

etwa 10 km/h (6 mph) die Warnblinkanlage

automatisch ein. Das Bremslicht leuchtet

dauerhaft. Beim Beschleunigen schaltet sich

die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus. 180