2008 Seat Exeo service

[x] Cancel search: servicePage 160 of 333

158Sitze und Ablage

ACHTUNG (Fortsetzung)

● Kippen Sie keine Flüssigkeiten über die Steckdose – Lebensgefahr!

Sollte doch einmal Feuchtigkeit in die Steckdose gelangt sein, sorgen Sie

vor dem nächsten Gebrauch der Steckdose dafür, dass die Feuchtigkeit

restlos abgetrocknet ist.

● Unsachgemäße Benutzung der Steckdose oder des elektrischen Zube-

hörs können zu ernsten Verletzungen führen bzw. einen Brand verursa-

chen – Verletzungsgefahr!

● Sie sollten niemals bei laufendem Motor Kinder unbeaufsichtigt im

Fahrzeug zurücklassen – Verletzungsgefahr!

● Angeschlossene Geräte verhalten sich anders als wenn sie im öffentli-

chen Stromnetz eingebunden sind. Daher können die angeschlossenen

Geräte während des Betriebes warm werden. – Verletzungsgefahr!

● Bei der Verwendung von Adaptern und Verlängerungskabeln ist die

Kindersicherung der 230-Volt-Eurosteckdose ausgeschaltet und die

Steckdose steht unter Strom – Verletzungsgefahr!

● Stecken Sie keine leitenden Gegenstände, z. B. Stricknadeln, in die

Kontakte der 230-Volt-Eurosteckdose – Lebensgefahr!

● Schalten Sie die angeschlossenen elektrischen Geräte aus, wenn sich

der Wechselrichter aufgrund von Überhitzung abgeschaltet hat. Sonst

besteht Verletzungsgefahr!

VORSICHT

● Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der angeschlossenen

Geräte!

● Ist die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte über 150 Watt,

erwärmt sich der Wechselrichter in der Steckdose. Übersteigt die Tempera-

tur einen bestimmten Wert, schaltet sich der Wechselrichter ab. Das Ab-

schalten kann auch bei geeigneter Leistungsaufnahme aber heißen Außen-

temperaturen auftreten. Nach einer Abkühlphase schaltet sich der Wechsel-

richter automatisch wieder ein. Angeschlossene eingeschaltete Geräte akti-

vieren sich dann wieder ⇒

. ●

Schließen Sie keine Lampen an, die eine Neonröhre enthalten. Aus tech-

nischen Gründen kann es zum Defekt der Lampe kommen.

● Schließen Sie keine 115 Volt Geräte an die 230-Volt-Eurosteckdose an,

sonst könnten diese beschädigt werden. Überprüfen Sie gegebenenfalls die

zulässige Spannung des Gerätes anhand des Typenschilds.

● Bei einigen Netzteilen z. B. von Laptops verhindert die eingebaute Über-

stromabschaltung auf Grund eines zu hohen Anlaufstroms das Einschalten.

In diesem Fall bitte das Netzteil vom Verbraucher trennen und die Verbin-

dung nach ca. 10 Sekunden wiederherstellen.

Hinweis

● Nicht abgeschirmte Geräte können Störungen im Radio und in der Fahr-

zeugelektronik hervorrufen.

● Die Eurosteckdose verfügt über eine integrierte Kindersicherung, und

nur wenn der Eurostecker richtig angeschlossen ist, wird Strom übertragen.

● Bei manchen Geräten kann es aufgrund der geringeren Leistung (Watt-

zahl) zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.

● Die Steckdose kann auch mit 115 Volt betrieben werden, wie es in eini-

gen Ländern der Fall ist. Dafür muss werkseitig ein anderer Wechselrichter

eingebaut sein. Bei den Service-Werkstätten sind Nachrüstungssets erhält-

lich. Schließen Sie keine 115 Volt Geräte an der 230-Volt-Steckdose an.

● Es kann zu Empfangsstörungen im AM-Bereich des Radios kommen,

wenn elektrische Geräte in der Nähe der Heckscheibenantenne betrieben

werden.

Page 164 of 333

162Klima

Klima

2C-Climatronic Beschreibung

Die Klimaanlage hält die gewählte Temperatur im Fahrzeu-

ginneren während jeder Jahreszeit automatisch konstant.Wir empfehlen Ihnen folgende Einstellung:

– Stellen Sie die Temperatur auf 22 °C (71 °F) ein.

– Drücken Sie die Taste AUTO

⇒ Abb. 129.

Bei der empfohlenen Einstellung wird am schnellsten ein behagliches Klima

im Fahrzeuginnenraum erreicht. Diese Einstellung sollte deshalb nur verän-

dert werden, wenn das persönliche Wohlbefinden oder bestimmte Umstän-

de dies erfordern.

Die Klimaanlage ist eine Kombination aus einer automatisch arbeitenden

Heizungs- und Belüftungsanlage und einer Kühlanlage, die für das Kühlen

und Entfeuchten der Luft im Fahrzeuginneren zuständig ist.

Die Klimaanlage hält eine einmal eingestellte Temperatur vollautomatisch

konstant. Dazu werden die Temperatur der ausströmenden Luft, die Geblä-

sedrehzahl (Luftmenge) und die Luftverteilung selbsttätig verändert. Auch

starke Sonneneinstrahlung wird durch die Anlage berücksichtigt, so dass

ein Nachregeln von Hand überflüssig ist. Deshalb bietet in fast allen Fällen

der Automatikbetrieb ⇒ Seite 165 die besten Voraussetzungen für das Wohlbefinden der Fahrzeuginsassen über alle Jahreszeiten hinweg.

Beachten Sie Folgendes: Bei Kühlbetrieb wird die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeuginnenraum abgesenkt.

Dadurch wird ein Beschlagen der Scheiben weitestgehend verhindert.

Bei hoher Außenluftfeuchtigkeit und hohen Außentemperaturen kann

Kon-

denswasser vom Verdampfer der Kühlanlage tropfen und unter dem Fahr-

zeug eine Wasserlache bilden. Das ist normal und kein Zeichen von Undich-

tigkeit!

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet mit Ausnahme der Defrosterstel-

lung das Gebläse erst auf eine höhere Drehzahl, wenn das Kühlmittel eine

ausreichende Temperatur erreicht hat.

Beim Anfahren mit Vollgas wird der Kompressor der Klimaanlage kurzzeitig

ausgeschaltet, um die volle Motorleistung zu erhalten.

Damit die Motorkühlung bei extremer Motorbelastung gewährleistet ist,

wird der Kompressor bei zu hohen Kühlmitteltemperaturen abgeschaltet.

Schadstofffilter

Der Schadstofffilter (Partikel- und Aktivkohlefilter) sorgt dafür, dass Verun-

reinigungen der Außenluft (z.B. Staub, Pollen) beträchtlich reduziert bzw.

zurückgehalten werden.

Das Schadstofffilterelement muss entsprechend den im Service-Plan ange-

gebenen Abständen gewechselt werden, damit die Leistung der Klimaanla-

ge nicht beeinträchtigt wird.

Lässt die Wirkung des Filters durch den Betrieb des Fahrzeugs in stark

schadstoffhaltiger Außenluft vorzeitig nach, muss das Filterelement auch

zwischen den aufgeführten Serviceereignissen gewechselt werden.

Page 203 of 333

201

Intelligente Technik

Hinweis

Wenn Sie nachträglich einen Frontspoiler oder Radvollblenden oder derglei-

chen montieren lassen, müssen Sie sicherstellen, dass die Luftzufuhr zu

den Vorderrädern nicht beeinträchtigt wird - andernfalls könnte die Brems-

anlage zu heiß werden.

Bremskraftverstärker

Der Bremskraftverstärker unterstützt das Bremsen.

Der Bremskraftverstärker verstärkt den Druck, den Sie mit dem Bremspedal

erzeugen. Der Bremskraftverstärker arbeitet nur bei laufendem Motor.

ACHTUNG

Vermeiden Sie, dass sich das Fahrzeug im Leerlauf bei abgestelltem Mo-

tor bewegt. Andernfalls besteht Unfallgefahr!

Hinweis

Arbeitet der Bremskraftverstärker nicht, weil z.B. das Fahrzeug abge-

schleppt werden muss oder weil ein Schaden am Bremskraftverstärker auf-

getreten ist, müssen Sie das Bremspedal wesentlich kräftiger treten als nor-

malerweise. Servolenkung

Die Servolenkung unterstützt bei laufendem Motor den Fah-

rer beim Lenken.

Die Servolenkung unterstützt den Fahrer, so dass er zum Lenken nur wenig

Kraft aufwenden muss.

Wenn der Motor nicht läuft, arbeitet auch die Servolenkung nicht. In diesem

Fall lässt sich das Lenkrad nur sehr schwer drehen.

Wird die Lenkung im Stand voll eingeschlagen, beanspruchen Sie das Ser-

volenksystem sehr stark. Ein solcher Volleinschlag macht sich durch Geräu-

sche bemerkbar. Außerdem wird dabei die Leerlaufdrehzahl des Motors ab-

gesenkt.

VORSICHT

Lassen Sie die Lenkung bei laufendem Motor nicht länger als 15 Sekunden

voll eingeschlagen. Andernfalls könnte die Servolenkung beschädigt wer-

den.

Hinweis

● Bei einem Ausfall der Servolenkung oder bei stehendem Motor (Ab-

schleppen) bleibt das Fahrzeug weiterhin voll lenkfähig. Zum Lenken muss

jedoch mehr Kraft aufgewendet werden.

● Bei undichter oder defekter Anlage sollten Sie möglichst umgehend ei-

nen Fachbetrieb aufsuchen.

● Die Servolenkung benötigt ein spezielles Hydrauliköl. Der Behälter dafür

befindet sich vorn links im Motorraum ⇒ Seite 312. Der richtige Flüssig-

keitsstand ist wichtig für das einwandfreie Funktionieren der Servolenkung.

Der Flüssigkeitsstand wird im Rahmen des Inspektions-Service überprüft.

Sicher ist sicherBedienungshinweiseRat und TatTechnische Daten

Page 205 of 333

203

Fahren und Umwelt

Fahren und Umwelt

Einfahren Motor einfahren

Ein neuer Motor muss während der ersten 1.500 Kilometer

eingefahren werden.

Bis 1.000 Kilometer

– Fahren Sie nicht schneller als mit 2/3 der Höchstgeschwindig-

keit.

– Beschleunigen Sie nicht mit Vollgas.

– Vermeiden Sie hohe Drehzahlen.

– Nicht mit einem Anhänger fahren.

Von 1.000 bis 1.500 Kilometer

– Steigern Sie die Fahrleistung allmählich auf die Höchstge-

schwindigkeit bzw. auf die höchstzulässige Motordrehzahl.

Während der ersten Betriebsstunden weist der Motor eine höhere innere

Reibung auf als später, wenn sich alle beweglichen Teile aufeinander einge-

spielt haben.

Umwelthinweis

Wird der neue Motor schonend eingefahren, erhöht sich die Lebensdauer

des Motors bei gleichzeitig geringerem Ölverbrauch. Bremswirkung und Bremsweg

Bremswirkung und Bremsweg werden von unterschiedli-

chen Fahrsituationen und Fahrbahnverhältnissen beein-

flusst.

Für eine gute Bremswirkung ist es wichtig, dass die Bremsbeläge nicht ab-

genutzt sind. Die Abnutzung der Bremsbeläge ist sehr von den Einsatzbe-

dingungen und der Fahrweise abhängig. Wenn Sie häufig im Stadt- und

Kurzstreckenverkehr oder sehr sportlich fahren, empfehlen wir Ihnen, die

Stärke der Bremsbeläge öfter vom Fachbetrieb prüfen zu lassen als es im

Service-Plan angegeben wird.

Beim Fahren mit nassen Bremsen, wie z.B. nach Wasserdurchfahrten, bei

heftigen Regenfällen oder nach einer Fahrzeugwäsche, ist die Wirkung der

Bremsen wegen feuchter oder im Winter vereister Bremsscheiben schlech-

ter: Die Bremsen müssen erst „trockengebremst“ werden.

ACHTUNG

Längere Bremswege oder Beeinträchtigungen der Bremsanlage erhöhen

die Unfallgefahr.

● Neue Bremsbeläge müssen sich einschleifen und haben auf den ers-

ten 200 km noch nicht die optimale Reibkraft. Die etwas verminderte

Bremskraft können Sie jedoch durch einen stärkeren Druck auf das

Bremspedal ausgleichen. Das gilt auch später nach einem Bremsbelag-

wechsel.

● Bei nassen bzw. vereisten Bremsen und bei Fahrten auf salzgestreu-

ten Straßen kann die Wirkung der Bremsen verzögert einsetzen.

Sicher ist sicherBedienungshinweiseRat und TatTechnische Daten

Page 243 of 333

241

Prüfen und Nachfüllen

Motoröl

Allgemeines

Werkseitig ist ein spezielles Qualitäts-Mehrbereichsöl eingefüllt, das als

Ganzjahresöl gefahren werden kann.

Da ein hochwertiges Motoröl Voraussetzung für einen störungsfreien Be-

trieb und eine lange Motorlebensdauer ist, darf auch zum Nachfüllen oder

beim Ölwechsel nur ein Öl verwendet werden, das die Anforderungen der

VW-Normen erfüllt.

Die auf der nächsten Seite angegebenen Spezifikationen (VW-Normen)

müssen auf dem Behälter des Betriebsöls angegeben werden; werden auf

dem Ölbehälter die Normen für Benzin- und Dieselmotoren zusammen an-

gegeben, kann dieses Öl ohne Vorbehalt für beide Motortypen eingesetzt

werden.

Wir empfehlen Ihnen, den Ölwechsel gemäß Service-Plan von einem SEAT-

Betrieb bzw. einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Die für den Motor Ihres Fahrzeugs gültige Ölspezifikation finden Sie in

⇒ Seite 242, Ölmerkmale.

Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle können flexibel (LongLife-Service) oder fest vorgege-

ben (zeit- oder laufleistungsabhängig) sein.

Wenn auf der Rückseite des „Wartungsprogramms“ PR QI6 angegeben ist,

bedeutet dies, dass Ihr Fahrzeug auf den LongLife-Service ausgelegt ist. Die

Kennungen QI1, QI2, QI3, QI4 oder QI7 weisen hingegen auf einen zeit-

oder laufleistungsabhängigen Service hin.

Flexible Wartungsintervalle (LongLife-Service-Intervalle*)

Die Entwicklung von Spezialölen und entsprechende Überprüfungen ermög-

lichen – abhängig von der individuellen Fahrweise – eine Verlängerung der

Ölwechsel-Service-Intervalle (LongLife-Serviceintervalle). Diese Öle sind die zwingende Voraussetzung für die Verlängerung der War-

tungsintervalle. Daher müssen sie unter Beachtung der folgenden Aspekte

verwendet werden:

●

Vermeiden Sie das Mischen mit Ölen für feste Wartungsintervalle.

● Nur im Ausnahmefall, wenn der Motorölstand zu niedrig ist ⇒ Seite 242

und LongLife-Öle nicht zur Verfügung stehen, dürfen Sie (einmalig) Öle für

feste Wartungsintervalle nachfüllen (bis zu 0,5 Liter).

Feste Wartungsintervalle*

Wenn die „LongLife-Serviceintervalle“ bei Ihrem Fahrzeug keine Anwendung

finden oder (auf eigenen Wunsch) deaktiviert wurden, können Öle für feste

Wartungsintervalle verwendet werden. Siehe auch ⇒ Seite 242, Ölmerkma-

le. In diesem Fall unterliegt Ihr Fahrzeug einem festen Wartungsintervall von

1 Jahr / 15.000 km (je nach dem, was zuerst eintritt). ⇒ Buch Service-Plan.

● Nur im Ausnahmefall, wenn der Motorölstand zu niedrig ist ⇒ Seite 242

und das für Ihr Fahrzeug vorgeschriebene Öl nicht zur Verfügung steht, dür-

fen Sie Öle nach Spezifikation ACEA A2 oder ACEA A3 (Benzinmotoren) bzw.

ACEA B3 oder ACEA B4 (Dieselmotoren) bis zu 0,5 Liter einmalig nachfüllen.

Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter*

Alle Fahrzeuge des Modells Exeo mit Dieselmotor sind mit einem Dieselpar-

tikelfilter ausgestattet. Daher darf ausschließlich Öl mit der Kennung VW

507 00 verwendet werden, da es sich dabei um aschearmes Öl handelt. Der

Gebrauch anderer Ölsorten führt zu einer größeren Rußansammlung und

verringert die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters. Daher:

● Vermeiden Sie das Mischen mit anderen Ölen.

● Nur im Ausnahmefall, wenn der Motorölstand zu niedrig ist ⇒ Seite 242

und das für Ihr Fahrzeug vorgeschriebene Öl nicht zur Verfügung steht, dür-

fen Sie Öle nach Spezifikation VW 506 00 bzw. VW 506 01 oder VW 505 00

bzw. VW 505 01 oder ACEA B3 bzw. ACEA B4 bis zu 0,5 Liter einmalig nach-

füllen.

Sicher ist sicherBedienungshinweiseRat und TatTechnische Daten

Page 244 of 333

242Prüfen und Nachfüllen

Ölmerkmale

MotorartSpezifikationBenzinVW 502 00/ VW 504 00Diesel Motoren mit Diesel-

partikelfilter (DPF) a)VW 507 00

a)

Nur empfohlene Öle verwenden. Andernfalls können Motorschäden entstehen.

Motoröle für LongLife-Serviceintervalle*MotorartSpezifikationBenzinVW 504 00DieselVW 507 00

Zusätze zum Motoröl

Dem Motoröl darf kein Zusatz beigefügt werden. Durch solche Zusätze ver-

ursachte Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Hinweis

Vor Antritt einer langen Reise empfehlen wir Ihnen, ein Motoröl nach der

entsprechenden VW-Spezifikation zu kaufen und in Ihrem Fahrzeug mitzu-

führen. Damit verfügen Sie stets über das richtige Motoröl und können dies

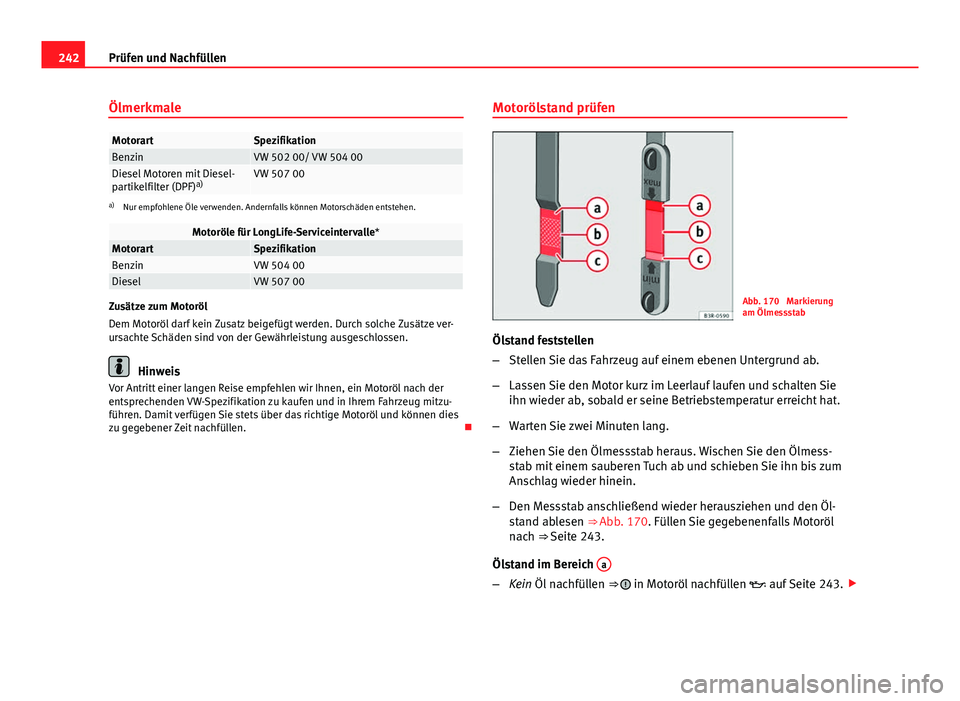

zu gegebener Zeit nachfüllen. Motorölstand prüfen

Abb. 170 Markierung

am Ölmessstab

Ölstand feststellen

– Stellen Sie das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund ab.

– Lassen Sie den Motor kurz im Leerlauf laufen und schalten Sie

ihn wieder ab, sobald er seine Betriebstemperatur erreicht hat.

– Warten Sie zwei Minuten lang.

– Ziehen Sie den Ölmessstab heraus. Wischen Sie den Ölmess-

stab mit einem sauberen Tuch ab und schieben Sie ihn bis zum

Anschlag wieder hinein.

– Den Messstab anschließend wieder herausziehen und den Öl-

stand ablesen ⇒ Abb. 170. Füllen Sie gegebenenfalls Motoröl

nach ⇒ Seite 243.

Ölstand im Bereich a

–

Kein Öl nachfüllen ⇒ in Motoröl nachfüllen auf Seite 243.

Page 250 of 333

248Prüfen und Nachfüllen

Wischerblatt abnehmen

–Klappen Sie den Scheibenwischerarm von der Scheibe weg.

– Schieben Sie das Verriegelungsstück am Wischerblatt in Pfeil-

richtung ⇒ Abb. 174 A

. Halten Sie dabei das Wischerblatt fest.

– Ziehen Sie das Wischerblatt B

aus der Aufnahme des Schei-

benwischerarms.

Wischerblatt befestigen

– Schieben Sie das Verriegelungsstück am neuen Wischerblatt

zurück. Die Aufnahme am Wischerblatt wird sichtbar.

– Das neue Wischerblatt in die Aufnahme des Scheibenwischer-

arms ⇒ Abb. 175 C

einsetzen.

– Schieben Sie das Verriegelungsstück am Wischerblatt in Pfeil-

richtung D

, bis es spürbar am Wischerarm einrastet.

– Klappen Sie den Scheibenwischerarm zurück auf die Scheibe.

Wenn die Wischerblätter rubbeln , sollten sie bei Beschädigung erneuert

oder bei Verschmutzung gereinigt werden.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, ist möglicherweise

der Stellwinkel der Scheibenwischerarme verstellt. Suchen Sie in diesem

Fall einen Fachbetrieb zur Kontrolle und Einstellung der Wischerarme auf.

ACHTUNG

Nur fahren, wenn eine klare Sicht durch alle Fensterscheiben besteht.

● Bei aufgestellten vorderen Scheibenwischerarmen darf die Zündung

nicht eingeschaltet werden! Die Wischer würden zurück in ihre Grundstel-

lung fahren und dabei den Lack der Motorraumklappe beschädigen.

● Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten Sie die Scheibenwischer-

blätter regelmäßig mit einem Scheibenreiniger säubern. Bei starker Ver-

schmutzung, z.B. durch Insektenreste, kann die Reinigung der Wischer-

blätter auch mit einem Schwamm oder Tuch erfolgen. Andernfalls besteht

Unfallgefahr!

● Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Scheibenwischerblätter jähr-

lich ein- bis zweimal erneuern.

VORSICHT

● Defekte oder verschmutzte Scheibenwischerblätter können die Wind-

schutzscheibe zerkratzen.

● Die Fensterscheiben nicht mit Kraftstoff, Nagellackentferner, Lackver-

dünner oder ähnlichen Flüssigkeiten reinigen. Dadurch können die Schei-

benwischerblätter beschädigt werden.

● Bewegen Sie niemals den Scheibenwischer oder den Scheibenwischer-

arm mit der Hand. Sie könnten beschädigt werden.

● Klappen Sie die Wischerarme nur in der Service-Stellung nach vorne. An-

dernfalls kann die Motorraumklappe beschädigt werden.

Page 251 of 333

249

Prüfen und Nachfüllen

Bremsflüssigkeit

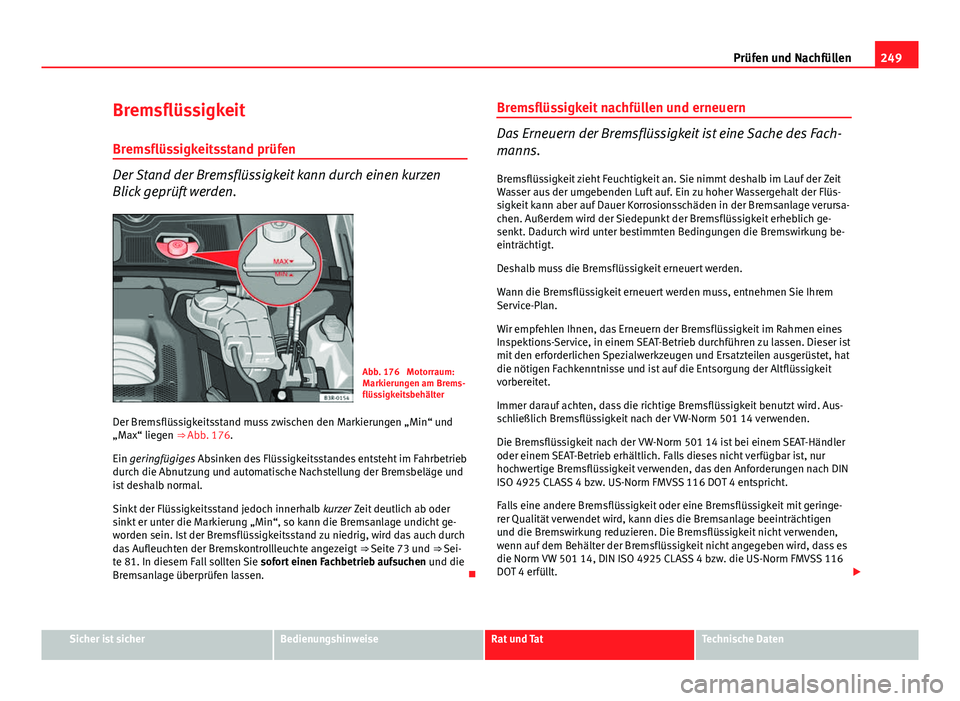

Bremsflüssigkeitsstand prüfen

Der Stand der Bremsflüssigkeit kann durch einen kurzen

Blick geprüft werden.

Abb. 176 Motorraum:

Markierungen am Brems-

flüssigkeitsbehälter

Der Bremsflüssigkeitsstand muss zwischen den Markierungen „Min“ und

„Max“ liegen ⇒ Abb. 176.

Ein geringfügiges Absinken des Flüssigkeitsstandes entsteht im Fahrbetrieb

durch die Abnutzung und automatische Nachstellung der Bremsbeläge und

ist deshalb normal.

Sinkt der Flüssigkeitsstand jedoch innerhalb kurzer Zeit deutlich ab oder

sinkt er unter die Markierung „Min“, so kann die Bremsanlage undicht ge-

worden sein. Ist der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig, wird das auch durch

das Aufleuchten der Bremskontrollleuchte angezeigt ⇒ Seite 73 und

⇒ Sei-

te 81. In diesem Fall sollten Sie sofort einen Fachbetrieb aufsuchen und die

Bremsanlage überprüfen lassen. Bremsflüssigkeit nachfüllen und erneuern

Das Erneuern der Bremsflüssigkeit ist eine Sache des Fach-

manns.

Bremsflüssigkeit zieht Feuchtigkeit an. Sie nimmt deshalb im Lauf der Zeit

Wasser aus der umgebenden Luft auf. Ein zu hoher Wassergehalt der Flüs-

sigkeit kann aber auf Dauer Korrosionsschäden in der Bremsanlage verursa-

chen. Außerdem wird der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit erheblich ge-

senkt. Dadurch wird unter bestimmten Bedingungen die Bremswirkung be-

einträchtigt.

Deshalb muss die Bremsflüssigkeit erneuert werden.

Wann die Bremsflüssigkeit erneuert werden muss, entnehmen Sie Ihrem

Service-Plan.

Wir empfehlen Ihnen, das Erneuern der Bremsflüssigkeit im Rahmen eines

Inspektions-Service, in einem SEAT-Betrieb durchführen zu lassen. Dieser ist

mit den erforderlichen Spezialwerkzeugen und Ersatzteilen ausgerüstet, hat

die nötigen Fachkenntnisse und ist auf die Entsorgung der Altflüssigkeit

vorbereitet.

Immer darauf achten, dass die richtige Bremsflüssigkeit benutzt wird. Aus-

schließlich Bremsflüssigkeit nach der VW-Norm 501 14 verwenden.

Die Bremsflüssigkeit nach der VW-Norm 501 14 ist bei einem SEAT-Händler

oder einem SEAT-Betrieb erhältlich. Falls dieses nicht verfügbar ist, nur

hochwertige Bremsflüssigkeit verwenden, das den Anforderungen nach DIN

ISO 4925 CLASS 4 bzw. US-Norm FMVSS 116 DOT 4 entspricht.

Falls eine andere Bremsflüssigkeit oder eine Bremsflüssigkeit mit geringe-

rer Qualität verwendet wird, kann dies die Bremsanlage beeinträchtigen

und die Bremswirkung reduzieren. Die Bremsflüssigkeit nicht verwenden,

wenn auf dem Behälter der Bremsflüssigkeit nicht angegeben wird, dass es

die Norm VW 501 14, DIN ISO 4925 CLASS 4 bzw. die US-Norm FMVSS 116

DOT 4 erfüllt.

Sicher ist sicherBedienungshinweiseRat und TatTechnische Daten